Fino a che punto può il Memoriale Tanaka essere definito il manifesto del periodo militarista giapponese? Si tratta di una vera testimonianza o è stato solo uno strumento di propaganda?

Articolo pubblicato in “Un mondo di spie”, ordina qui

Quando si parla del “Memoriale Tanaka”, datato 1929, si fa riferimento ad un testo considerato per lungo tempo una testimonianza scritta delle mire espansionistiche del Giappone negli anni di più fervido militarismo ed imperialismo del Paese.

Il contesto storico

Prima di entrare nel vivo ed analizzare nello specifico il suddetto memoriale, è necessario presentare una panoramica storica ben delineata del Giappone dell’epoca e del suo posizionamento nello scenario internazionale. È risaputo infatti che già da prima della stipula della Costituzione Meiji, in vigore dal 1890 al 1945, il Giappone attraversò delle fasi di grande agitazione e fermento politico, economico e sociale.

La cesura si ebbe innanzitutto con l’arrivo di flotte inglesi, russe e americane nei porti giapponesi per spingere questi ultimi all’apertura, che avvenne solo a seguito dell’approdo, nel 1853, di una flotta americana agli ordini del commodoro Matthew C. Perry. La suddetta flotta entrò di fatto in quella che oggi conosciamo come la Baia di Tōkyō, consegnando una lettera da parte del Presidente degli Stati Uniti in cui si richiedeva l’instaurazione di rapporti commerciali. A quel punto il commodoro Perry si ritirò ad Okinawa, annunciando che i primi giorni dell’anno seguente sarebbe tornato a ritirare la risposta. Questo evento mise in crisi Edo (attuale Tokyo) e fece in modo che i successivi quindici anni di regime Tokugawa, noti come bakumatsu (幕末 “la fine del bakufu”), fossero un periodo di grandi tumulti.

Ciò si tradusse in una biforcazione all’interno del governo giapponese, diviso in conservatori – coloro che non volevano assolutamente aprire le porte del paese allo straniero – e i realisti, i quali riconoscevano che la politica del sakoku (鎖国 “Paese chiuso”) sino ad allora adottata avrebbe portato il Paese ad essere diviso in zone di influenze straniere, così come stava avvenendo in altri paesi dell’Asia, per cui l’unica alternativa era accettare le richieste americane.

Una volta accettate le condizioni, definite poi “ineguali” e dunque sfavorevoli per il Giappone, venne messo in moto a partire dal 1866 un processo di rinnovamento a cui faceva capo proprio il governo. Con l’alleanza tra il daimyō di Satsuma e quello di Chōshū, i quali si fecero sostenitori della causa imperiale, venne abolito il potere dello shogun Tokugawa Yoshinobu e attuata una vera e propria restaurazione del potere imperiale, con l’obiettivo essenziale di portare il Paese verso una modernizzazione sotto il piano politico, giuridico, economico e militare in modo tale da trattare alla pari con le potenze occidentali.

Nel 1868 il nome del “periodo annuale” venne cambiato in Meiji ( 明治 “governo illuminato”) e dunque tutte le trasformazioni e l’ammodernamento verso il quale il Paese si dirigeva presero il nome di Restaurazione Meiji.

Da questo momento, sotto l’imperatore Mutsuhito e con al potere i Genrō (“anziani uomini di stato”, samurai di medio e basso rango) si ebbe una vera e propria industrializzazione del Giappone, nonché la trasformazione in una potenza militare, consolidatasi nel 1905. Il motto era “Ricchezza nazionale e forza militare” (fukoku kyohei 富国強兵 “Paese ricco, esercito forte”)[1].

Quando l’imperatore Taishō succedette all’imperatore Meiji nel 1912, seguì una crisi politica denominata Taishō, a causa della quale si passò da un governo che trascendeva la cosiddetta Dieta imperiale (帝國議会 Teikoku Gikai), istituita dalla Costituzione Meiji, ad uno di tipo dualistico in cui i gabinetti rispondevano del loro operato sia al Tenno (l’imperatore) che alla dieta giapponese. Nel frattempo le tendenze egemoniche del Paese erano già abbastanza manifeste a livello internazionale: si erano già combattute la prima guerra sino-giapponese nel 1894 e la guerra russo-giapponese del 1904.

In particolare con il Trattato di Shimonoseki stipulato dopo la prima guerra con la Cina, venne concessa al Giappone l’indipendenza totale alla Corea (divenuta poi protettorato e colonia giapponese nel 1910 e 1912) riconosciuta come zona d’influenza giapponese anche dall’impero russo, e ceduta la Penisola di Liaodong nella provincia meridionale di Fengtian, accanto alla Manciuria (l’attuale provincia di Liaoning, Cina), Taiwan e le isole Pescadores.

Leggi anche:

Il memoriale: alle origini dell’instaurazione

Il memoriale Tanaka si colloca in un periodo successivo, nella seconda metà del 192,0 quando dopo la Prima Guerra Mondiale il Giappone – schieratosi con la Triplice Intesa – conquistò le concessioni territoriali tedesche in Cina e l’impero coloniale della Germania nel Pacifico, riconosciutegli successivamente come mandati.

Il memoriale viene considerato con quello che molti ritengono un paragone forzato, ovvero come una versione giapponese del Mein Kampf di Adolf Hitler – un trattato di grande forza ideologica, secondo alcuni, che illustrerebbe i progetti espansionistici giapponesi legati alla Grande Guerra dell’Asia Orientale, la Dai Tō A Sensō (大東亜戦争), combattuta dall’impero giapponese contro gli Alleati (Gran Bretagna, America, Unione Sovietica). L’esercito nipponico mirava essenzialmente ad estendere l’egemonia giapponese in tutta l’Asia orientale, ponendosi come la potenza che avrebbe scacciato l’invasore europeo ed occidentale dal continente asiatico.

Tale progetto assunse nella grande opera di propaganda giapponese il nome di Sfera di co-prosperità della Grande Asia orientale (Dai Tōa Kyōeiken, 大東亞共榮圈), suddivisa a sua volta in Sfera interna, Piccola sfera di co-prosperità e Grande sfera di co-prosperità in base all’area geografica di riferimento. In totale, il progetto comprendeva le aree che vanno dalla Cina Settentrionale, all’India, fino all’Australia, passando per il sud-est asiatico e i gruppi di isole del Pacifico. Nel memoriale si parla infatti di conquista della Manciuria, della Mongolia e della Cina, dell’occupazione della Siberia e dell’assoggettamento del Sud-est Asiatico. La prima versione nota del memoriale venne pubblicata in cinese sul mensile Shíshì yuèbào 時事月報 “Mensile di attualità”, edito a Nanchino, nel dicembre 1929. La paternità del testo venne attribuita al Primo Ministro giapponese Tanaka Giichi (Primo ministro dal 1927 al 1929) del partito Rikken Seiyūkai (立憲政友会), il più potente della camera bassa della Dieta giapponese al tempo dell’imperatore Shōwa (anni di regno 1926-1989). Il titolo era “Politica scioccante del Giappone in Manciuria e Mongolia: Memoriale di Tanaka Giichi all’imperatore giapponese”. In un’introduzione al testo, l’editore mise in evidenza che il testo era stato sottratto al governo di Tokyo, ma senza aggiungere alcun approfondimento a riguardo.

Successivamente venne diffusa un’altra versione del memoriale, integrale e tradotta in lingua inglese sul China Critic edito a Shanghai, nel 1931.

In maniera non troppo casuale, nello stesso numero era raccontato l’incidente mancese, avvenuto nello stesso anno della pubblicazione. Questa fu la versione che circolò anche negli Stati Uniti dal 1930 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, contraddistinta da toni minacciosi ed evidenti tendenze egemoniche non solo riferite al continente asiatico – inclusa la Cina – ma anche Paesi quali India e Australia.

Gli echi del Memoriale Tanaka giunsero anche all’Unione Sovietica, in particolare nel 1940 in un articolo della Quarta Internazionale nel quale Lev Trockij sostenne che il memoriale fosse stato acquisito in realtà dall’Unione Sovietica stessa e dai servizi segreti sovietici tramite un informatore infiltrato fra le più alte cariche giapponesi. Il primo ministro Tanaka Giichi avrebbe redatto e presentato tale documento all’imperatore Hirohito nel 1927, delineando innanzitutto un programma di penetrazione economica nei paesi dell’Asia orientale.

Il Memoriale Tanaka come strumento di propaganda

Al contrario, diversi studiosi fra cui il professor John J. Stephan dell’Università delle Hawaii[2] sostengono che la comparsa del Memoriale Tanaka nel panorama internazionale sia inestricabilmente intrecciata con la fatidica collisione delle forze internazionali negli anni ’20 e ’30 in Cina.

La determinazione del Giappone a salvaguardare e promuovere la sua economia e gli interessi nel continente si scontrarono con un crescente movimento nazionalista cinese, dedicato alla cessazione di tali interessi.

Durante il 1930 infatti sia la versione di Nanchino che quella in inglese di Shangai circolavano in diversi Paesi, europei e non. La versione di Nanchino venne distribuita sotto forma di pamphlet in Cina e tradotto in giapponese in una versione ristampata diverse volte soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. La versione di Shanghai venne riprodotta in innumerevoli pamphlet, riviste e quotidiani negli Stati Uniti, in Canada ed Europa.

Il dibattito e le prove a sostegno

Già all’epoca dei fatti si discuteva in merito all’autenticità del documento, nell’ambito delle discussioni private tra i delegati cinesi e giapponesi alla Conferenza di Kyoto dell’Institute of Pacific Relations nell’autunno del 1929. Tale dibattito è persistito con vari gradi di intensità fino ad oggi con pochi segnali di risoluzione. Tuttavia, il peso delle prove indica inequivocabilmente che il memoriale è “spurious”, un documento falso.

Tralasciando i successori di Tanaka Giichi – molti dei quali erano vicini al Primo Ministro prima del suo assassinio – che negano assolutamente l’autenticità del memoriale, diversi studiosi ancora oggi sostengono che le prove che sia un falso possano rilevarsi nel documento stesso: si sono riscontrati infatti errori fattuali, contraddizioni interne e discrepanze stilistiche.

Lo stile ruvido, minaccioso e crudo non ha paralleli infatti con gli annali imperiali[3], in cui gli usi formali prescritti sono rigorosi.

Inoltre, nonostante le lunghe ricerche di documenti che fungessero da prove durante i processi per crimini di guerra contro l’alta dirigenza politica e militare giapponese, all’indomani della sconfitta del Giappone nel 1945, non ne è mai stata trovata una versione originale in giapponese né eventuali bozze o copie che potessero ricondurre al Memoriale Tanaka. Si pensa ancora oggi che fosse mero strumento di propaganda, insieme a manifesti e articoli presenti soprattutto negli Stati Uniti e in Cina negli anni ‘30 e durante la Seconda Guerra Mondiale, con il fine di identificare nel Giappone il nemico aggressivo, nazionalista e spietato dai grandi progetti espansionistici.

Chiaramente non tutta la dottrina concorda con tali ipotesi e analisi, poiché secondo alcuni il contenuto del Memoriale rifletteva esattamente la visione ultranazionalista del Partito di Tanaka Giichi e delle alte cariche giapponesi del tempo e si sposava perfettamente con le politiche economiche e sociali di stampo militarista che animavano gli animi non solo della politica, ma anche della società giapponese degli anni Venti e Trenta del Novecento.

Note

[1] E. Reischauer,” Japan: The Story of A Nation”, 1989.

[2] J. J. Stephan, Modern Asian Studies, The Tanaka Memorial (1927): authentic or spurious?, 2008.

[3] C. Crow, Japan’s Dream of World empire. The Tanaka Memorial., London; George Allen & Unwin Ltd.; 1943.

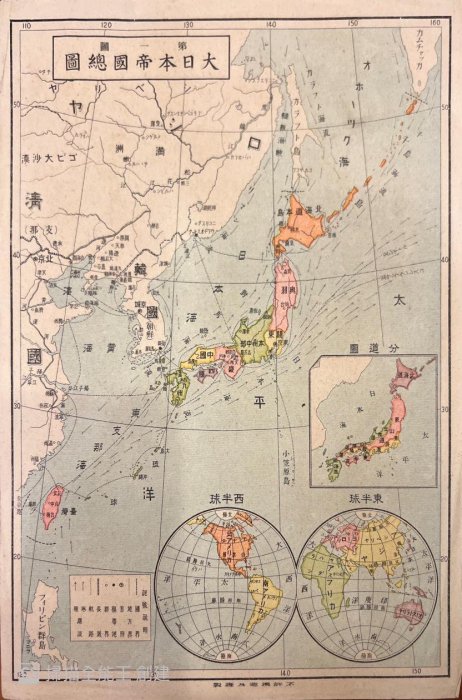

Foto copertina: Mappa tradizionale giapponese