Il riconoscimento di uno Stato secondo il diritto internazionale è la dichiarazione della volontà di uno Stato di riconoscere un’altra comunità sovrana come “Stato” nel senso del diritto internazionale pubblico. Ma non tutti gli Stati sono riconosciuti. Analisi degli Stati non riconosciuti dall’Italia.

Il riconoscimento di uno Stato secondo il diritto internazionale è la dichiarazione della volontà di uno Stato di riconoscere un’altra comunità sovrana come “Stato” nel senso del diritto internazionale pubblico. Tale azione costituisce un atto di volontà unilaterale: per principio, ogni Stato decide a secondo il proprio libero giudizio se riconoscere o no un altro Stato.

Il riconoscimento di uno Stato presuppone che esso ne presenti le caratteristiche così come vengono definite dal diritto internazionale. Conformemente alla dottrina dei tre elementi è quindi necessaria la presenza di un territorio, di un popolo e di una potestà pubblica (ossia un governo effettivo ed indipendente verso l’esterno e verso l’interno, quale espressione della sovranità dello Stato). Decisive per l’attribuzione della qualifica di Stato sono unicamente le circostanze effettive (“principio dell’effettività”). Accanto ai tre elementi menzionati, uno Stato o un’organizzazione internazionale possono porre altre condizioni, come il rispetto della Carta delle Nazioni Unite o dei diritti umani. Se il riconoscimento avviene prima che siano adempiuti tutti i presupposti necessari (riconoscimento prematuro), tale atto è contrario al diritto internazionale e non ha alcun effetto giuridico. Con un riconoscimento prematuro, uno Stato viola il divieto d’ingerenza negli affari interni di altri Stati (art. 2 n. 4 dello Statuto delle Nazioni Unite).

Il riconoscimento può essere sia esplicito che implicito (tacito) . Nella prassi, il riconoscimento avviene mediante una dichiarazione espressa rivolta, ad esempio, al governo del nuovo Stato. Oltre a ciò si fa distinzione tra un riconoscimento de jure e de facto. Se uno Stato viene riconosciuto de jure, ciò significa che tutte le condizioni poste dal diritto internazionale sono state definitivamente e completamente soddisfatte. In paragone, il riconoscimento de facto ha un carattere assai meno impegnativo; benché esista un legame giuridico, esso è provvisorio. Un riconoscimento provvisorio de facto espresso per motivi politici può senz’altro tramutarsi in un riconoscimento de jure quando sono date tutte le necessarie condizioni giuridiche.

Nella prassi attuale del diritto internazionale, il riconoscimento di uno Stato assume rilievo soprattutto quando l’esistenza di un (nuovo) Stato è dubbia, ad esempio se quest’ultimo si è costituito per secessione territoriale o è sorto in seguito al crollo o al frazionamento di uno Stato esistente[1].

Chiaramente il riconoscimento internazionale ha una valenza soprattutto politica, non di rado si è assistito a riconoscimenti di stati che hanno suscitato moltissime polemiche, come ad esempio il caso del Kosovo.

Gli Stati non riconosciuti dall’Italia

Esistono alcune entità territoriali, definite Stati non riconosciuti, spesso perché autoproclamati a seguito di situazioni conflittuali nell’ambito degli originari Stati di appartenenza, che non sono riconosciuti dalla maggior parte dei membri della comunità internazionale, Italia compresa.

Abcasia: La Repubblica di Abcasia si trova nella parte nord-occidentale del versante meridionale della dorsale caucasica principale e sulla costa sud-orientale del Mar Nero. La sua superficie è di 8.700km² (poco meno delle Marche), che è leggermente inferiore al territorio del Kosovo (10.877 mila kmq). La capitale è Sukhum. A nord-est, l’Abcasia confina con la Russia (la costa del Mar Nero nel territorio di Krasnodar), a sud-ovest – con la Georgia (la regione di Samegrelo). Attualmente l’Abcasia rappresenta una repubblica indipendente de facto riconosciuta solo da Russia e pochi altri paesi. La Georgia la rivendica come sua repubblica autonoma, non riconosce l’indipendenza e definisce l’Abcasia come “territorio occupato dalla Russia” ma parte integrante dello Stato. Secondo la Costituzione della Repubblica di Abcasia è “uno stato di diritto sovrano, democratico, storicamente stabilito dal diritto del popolo alla libera autodeterminazione”. Dal punto di vista della legislatore georgiana, l’Abcasia è una repubblica autonoma all’interno dello stato georgiano. L’origine della disputa è da ricercarsi nella storia più o meno recente della regione. Dal 2002 il rapporto con la Russia è diventato ancora più stringente, cioè da quando Mosca ha concesso la cittadinanza a più di 200.000 persone. Oggi l’Abcasia dipende da Mosca sia per la difesa dei confini, sia per l’economia. L’Abcasia è riconosciuta da 5 membri dell’Onu (Russia, Venezuela, Nicaragua, Nauru, Siria) e da 3 paesi non membri (Ossezia del Sud, Transnistria e Artsakh)[2].

Ossezia del Sud: Repubblica dell’Ossezia del Sud – Stato di Alania si trova nella regione caucasica. La sua superficie è di 3.900 km². La capitale è Tskhinvali che dal 1934 al 1961 si chiamò Staliniri. L’Ossezia del sud confina al nord con la Repubblica dell’Ossezia Settentrionale-Alania repubblica della Federazione Russa, e per il resto è circondata dalla Georgia. Attualmente l’Ossezia del Sud rappresenta una repubblica indipendente de facto riconosciuta solo da Russia e pochi altri paesi. La Georgia la rivendica come sua repubblica autonoma, non riconosce l’indipendenza e definisce l’Ossezia del Sud come “territorio occupato dalla Russia” ma parte integrante dello Stato. L’ONU, l’Unione europea, l’OSCE, il Consiglio d’Europa, gli Stati Uniti e la NATO riconoscono l’Ossezia del Sud come parte integrante della Georgia, benché il paese sia indipendente de facto dal 1991. Il governo dell’Ossezia del Sud ha tenuto un secondo referendum per l’indipendenza il 12 novembre 2006, dopo che il primo referendum del 1992 non era stato riconosciuto valido dalla comunità internazionale: nella seconda consultazione la maggioranza dei votanti si è espressa per l’indipendenza dalla Georgia. Anche l’esito di questa consultazione popolare non è stato riconosciuto dalla comunità internazionale a causa della mancanza di partecipazione della popolazione di etnia georgiana.

In Ossezia del Sud si è combattuta dal 1 al 12 agosto 2008 una seconda guerra tra Georgia e Russia. Oggi l’Ossezia del Sud è riconosciuta da 5 membri dell’Onu (Russia, Venezuela, Nicaragua, Nauru, Siria) e da 3 paesi non membri (Abcasia, Transnistria e Artsakh) e de facto anche dalla Repubblica Araba Democratica dei Sahrawi. Nell’aprile del 2022, in seguito all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, Anatolij Il’ic Bilbilov il presidente della repubblica dell’Ossezia del Sud ha affermato che il paese è pronto al referendum e “prenderà provvedimenti legali per entrare a far parte della Federazione Russa nel prossimo futuro”. Pronta la risposta della Georgia: proposte “inaccettabili” e “illegittime”.

Repubblica Turca di Cipro del Nord: In turco Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. La sua superficie è di 3.355 km², la sua capitale è Lefkoşa (il nome di Nicosia in turco). Cipro del Nord è separata dalla Repubblica di Cipro dalla Attila Line, l’area demilitarizzata istituita dall’ONU nel 1974 che divide l’isola di Cipro in una parte meridionale a maggioranza greco-cipriota ed una settentrionale a maggioranza turco-cipriota, attraversando la stessa capitale Nicosia.

La Repubblica Turca di Cipro del nord di è autoproclamai indipendente il 15 novembre 1983 in seguito L’invasione turca di Cipro, che iniziò il 20 luglio 1974, fu la risposta della Turchia al colpo di Stato militare che aveva deposto il presidente cipriota, l’arcivescovo greco-ortodosso Makarios, alterando gli equilibri faticosamente raggiunti con il Trattato di Zurigo e Londra del 1960 tra il Regno Unito, ex potenza coloniale, la Grecia e la Turchia. Oggi la Repubblica Turca di Cipro del nord è riconosciuta dalla data della sua proclamazione dalla sola Turchia. Essa è membro dell’Organizzazione Internazionale per la Cultura Turca (TÜRKSOY), osservatore all’Organizzazione della cooperazione islamica (OCI) e all’Unione parlamentare dell’OCI[3].

Transnistria: La sua superficie è di 3.567 km², la sua capitale è Tiraspol. Autoproclamatasi repubblica indipendente nel 1990, ma già da molto prima ben distinta per la propria identità slava rispetto alla “rumena” Moldavia, la Transnistria si trova in un piccolo lembo di terra tra il fiume Nistro, dal nome latinizzato del fiume Dnestr e il confine moldavo-ucraino, ed è un territorio abitato in buona parte da cittadini di etnia ucraina e russa. Già nel 1924 una prima “emancipazione” di questo territorio era avvenuta con la proclamazione della “Repubblica Socialista Sovietica Moldava Autonoma”, che prendeva le distanze dall’annessione della Moldavia alla Romania, avvenuta dopo la rivoluzione d’ottobre. Oggi indipendente de facto dalla Moldavia, non riconosciuta dalla comunità internazionale, la Transnistria o Repubblica Moldava di Pridniestrov, rientra nell’orbita delle piccole repubbliche sotto l’influenza della Federazione Russa, ma il suo territorio è rivendicato dalla Moldavia. La Transnistria è riconosciuta da Abcasia, Ossezia del Sud e Artsakh[4].

L’Artsakh o Nagorno Karabakh, ufficialmente Repubblica dell’Artsakh (in armeno Արցախի Հանրապետություն, trasl. Artsakhi Hanrapetut’yun) o Repubblica del Nagorno Karabakh ha una superficie di 11 458,38 km² e la sua capitale è Step’anakert, in azero Xankəndi. L’Artsakh o Nagorno Karabakh, è situato nel Caucaso meridionale, nella regione che aveva i precedenti confini territoriali (a ovest con l’Armenia, a sud con l’Iran, a nord e ad est con l’Azerbaigian) determinati al termine del conflitto scoppiato nel gennaio del 1992, dopo l’avvenuta proclamazione di indipendenza; tali confini corrispondevano, grosso modo, a quelli dell’antica regione armena di Artsakh. Alcune porzioni del territorio (parte della regione di Shahoumyan e i bordi orientali delle regioni di Martouni e Martakert) erano rimasti comunque sotto controllo azero pur essendo rivendicate dagli armeni come parte integrante del loro Stato. A seguito della Guerra del Nagorno Karabakh del 2020, buona parte del territorio della repubblica di Artsakh è finito sotto controllo dell’Azerbaigian sia per la conquiste militari nel corso del conflitto sia per quanto stabilito dall’accordo di cessate il fuoco. Di fatto, la repubblica di Artsakh è interamente circondata dall’Azerbaigian eccezion fatta per lo stretto collegamento garantito dal Corridoio di Laçın che la unisce all’Armenia e che si trova sotto controllo e vigilanza della forza russa per il mantenimento della pace. Il 14 settembre 2022 le forze di Baku hanno lanciato un’aggressione militare nelle cittadine di confine di Vardenis, Goris, Jermuk, Sotk e Kapan, violando così il cessate il fuoco stabilito con la mediazione dalla Federazione Russa a seguito della guerra del 2020. L’Artsakh o Nagorno Karabakh è Repubblica autoproclamatasi indipendente dal 6 gennaio 1992, con la presenza di un Governo autonomo, non riconosciuto a livello internazionale; rivendicato dall’Azerbaigian. L’Artsakh o Nagorno Karabakh al momento non è riconosciuta ufficialmente da alcuno stato facente parte dell’ONU. La stessa Armenia, pur avendo strettissimi rapporti politici ed economici con il Nagorno Karabakh, si è fino ad oggi astenuta dal riconoscimento ufficiale per non pregiudicare lo stato delle trattative negoziali portate avanti con molta difficoltà dal Gruppo di Minsk. L’Artsakh o Nagorno Karabakh è riconosciuto solo dalla Transnistria, dall’Abcasia e dall’Ossezia.

Somaliland: la “terra dei Somali” ha una superficie di 137 600 km², confina con il Gibuti a ovest, con l’Etiopia a sud e con la Somalia a est ed ha come capitale Hargheisa. Il Somaliland è una Repubblica autoproclamatasi indipendente dal 18 maggio 1991, de facto ha una sostanziale indipendenza dalla Somalia; le aree orientali del Khatumo (rivendicate anche dal Puntland) dal luglio 2012 fanno parte dello Stato autonomo del Khatumo, facente parte della Somalia; rivendicato dalla Repubblica Federale di Somalia.

Note

[1]https://www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/PDF_Anerkennung__it_04.pdf

[2] https://www.opiniojuris.it/abcasia-un-conflitto-congelato/

[3] https://www.opiniojuris.it/cipro-lultimo-muro-deuropa/

[4] https://www.opiniojuris.it/transnistria-cose-e-perche-se-ne-riparla/

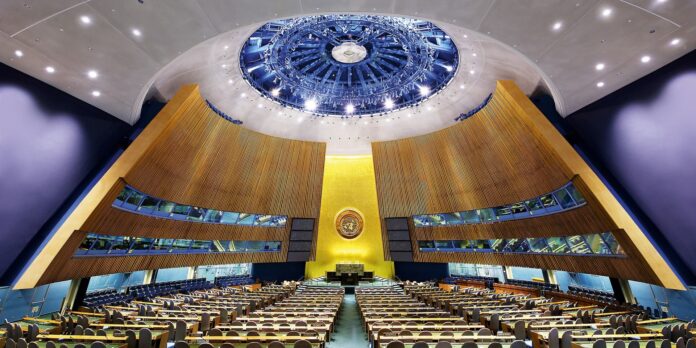

Foto copertina: Nel 2020 l’ONU festeggia il suo 75° anniversario. © Keystone