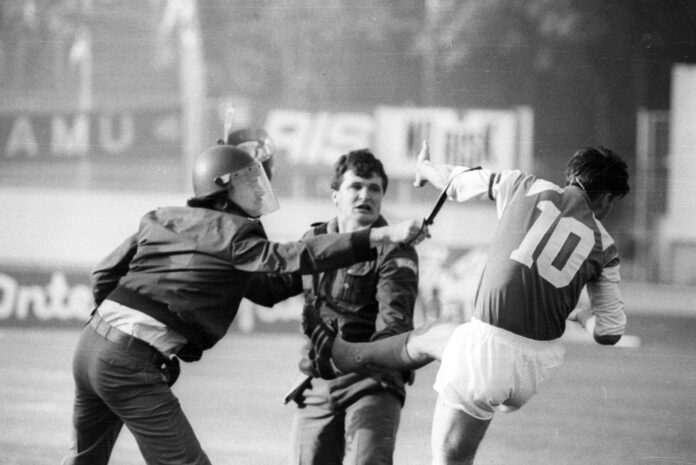

I violenti scontri che precedettero la gara mai iniziata tra Dinamo Zagabria e Stella Rossa del 13 maggio 1990 furono tra i fattori che avviarono la disgregazione della Jugoslavia.

13 maggio 1990: allo stadio Maksimir di Zagabria è in programma il match più atteso della Prva Liga[1] 1989/1990, il massimo campionato jugoslavo di calcio: Dinamo Zagabria-Stella Rossa. L’attenzione, però, non è rivolta tanto all’ambito sportivo, dato che la squadra di Belgrado arriva in Croazia avendo già vinto matematicamente il 17° titolo della sua storia, quanto al contesto storico e politico in cui la sfida tra le due grandi rivali si sarebbe giocata.

All’antica inimicizia tra i club, infatti, si uniscono dinamiche che travalicano il mero aspetto sportivo, presentando in nuce ciò che porterà di lì a breve allo scoppio della guerra d’indipendenza croata e alla fine della Jugoslavia[2]. Per comprendere al meglio l’importanza della gara del Maksimir, è necessario ricostruire gli avvenimenti che precedettero i tafferugli verificatisi dentro e fuori lo stadio tra gli ultras della Dinamo Zagabria, conosciuti come Bad Blue Boys (BBB) e quelli della Stella Rossa, chiamati Delije (Eroi), con la Milicija (la polizia federale) che ebbe un ruolo centrale nell’intera vicenda.

L’antefatto che avrebbe generato la dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia fu la morte di Josip Broz Tito, avvenuta il 4 maggio 1980 a Lubiana, capitale della Slovenia. Il Maresciallo, presidente della Jugoslavia dal 1953 al 1980, aveva trasformato la nazione in uno stato federale, formato da sei repubbliche (Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia e Slovenia) e due province autonome incluse nella Serbia (Kosovo e Vojvodina).

La sua morte, abbinata a gravi difficoltà economiche che avevano esponenzialmente aumentato la disoccupazione, favorì l’avanzata nel corso degli anni ’80 dei partiti nazionalistici, vogliosi di dar sfogo alle proprie spinte indipendentiste[3].

Alla fine del decennio, inoltre, la caduta del muro di Berlino del 9 novembre 1989 e il generale indebolimento del “Blocco orientale”[4] mise in crisi la Lega dei Comunisti di Jugoslavia, nome del partito comunista nazionale, sebbene il governo jugoslavo si fosse dichiarato neutrale durante la guerra fredda e fosse stato tra i fondatori del Movimento dei paesi non allineati.

Le crescenti tensioni portarono il 20 gennaio 1990 alla convocazione straordinaria del 14° e ultimo congresso della Lega dei Comunisti, che terminò con l’abbandono da parte dei delegati croati e sloveni, in aperta polemica con la politica aggressiva del leader dei socialisti serbi, Slobodan Milošević. Quest’ultimo, invero, aveva riformato la costituzione serba, eliminando l’autonomia garantita al Kosovo e alla Vojvodina e cercando di cavalcare la rinata ondata nazionalista in nome della cosiddetta “Grande Serbia”, che avrebbe determinato una centralizzazione economica e istituzionale a guida serba.

Le rivendicazioni indipendentiste croate e slovene ebbero come diretta conseguenza le prime elezioni libere nelle due repubbliche federate dalla fine della Seconda guerra mondiale. In Slovenia, le votazioni diedero la vittoria alla Coalizione DEMOS[5] e il neoeletto presidente della Repubblica Milan Kučan perseguì il progetto d’indipendenza della sua nazione. In Croazia, invece, appena una settimana prima del match tra Dinamo Zagabria e Stella Rossa, le elezioni videro il trionfo dell’Unione Democratica Croata (Hrvatska demokratska zajednica, HDZ[6]), partito nazionalista di destra nato nel maggio 1989 e guidato da Franjo Tuđman, che aveva combattuto al fianco di Tito nel corso della Seconda guerra mondiale. Tuttavia, a partire dal 1971, il futuro primo presidente dalla Croazia venne identificato come “dissidente” essendosi avvicinato alle idee scioviniste degli Ustascia[7] di Ante Pavelić, alleati della Germania nazista e dell’Italia fascista nel conflitto bellico.

Pertanto, si arriva al 13 maggio in un momento estremamente delicato per l’intera Jugoslavia, nonostante già il 22 marzo 1989 il calcio fosse stato suo malgrado protagonista delle rispettive rivendicazioni politiche, in quanto gli incidenti occorsi prima e dopo la partita tra Partizan Belgrado e Dinamo Zagabria avevano provocato 7 feriti e 32 arresti.

Giungono in Croazia circa 3.000 serbi, capeggiati da Željko Ražnatović, meglio conosciuto come Arkan[8], a cui il governo aveva affidato il compito di reclutare volontari tra le frange ultras della Stella Rossa in vista delle imminenti guerre. Nelle ore precedenti al fischio d’inizio, programmato per le 18, i Delije devastano le aree antistanti lo stadio, ma è all’interno dell’impianto che hanno luogo gli scontri più cruenti.

Le due formazioni non riescono neanche a completare il riscaldamento, perché ben presto le tifoserie vengono a contatto sul prato del Maksimir. I serbi, dopo aver divelto i sediolini e le recinzioni del settore ospiti, si riversano in campo fronteggiati dai croati, che, a loro volta, avevano lasciato dentro lo stadio materiale contundente, sassi e bottiglie proprio in previsione di possibili incidenti[9].

A questo punto entra in gioco la Milicija, posta sotto l’influenza serba e quindi risoluta nello scagliarsi unicamente contro i BBB. L’atteggiamento della polizia non passa inosservato agli occhi dei calciatori della Dinamo e, in particolare, di Zvonimir Boban, giovane capitano dei croati, il quale, per difendere un supporter della sua squadra, si scaglia contro un agente, di nazionalità bosniaca, colpendolo con un calcio in pieno volto e fratturandogli la mascella. Preso di mira dalla polizia, Boban è difeso dagli stessi tifosi della Dinamo, che gli permettono di uscire indenne dalla guerriglia scatenatasi, successivamente prolungatasi all’esterno dello stadio fino a notte fonda, con un bollettino finale di 138 feriti, 132 arresti e centinaia di mezzi di trasporto distrutti.

Il gesto di Boban ha naturalmente un’enorme risonanza in tutto il mondo, assurgendo a emblema dell’indipendenza croata e della fine della Jugoslavia. “Zorro”[10], tra gli sportivi più esposti nella causa indipendentista, diviene un eroe in Croazia, mentre è tacciato di nazionalismo e terrorismo in Serbia. Arrestato e processato, viene squalificato per nove mesi (in seguito ridotti a quattro) dalla federazione jugoslava, dovendo dire addio alla possibilità di prendere parte ai Mondiali di Italia ’90, gli ultimi disputati dalla Jugoslavia.

Il 26 settembre 1990, a pochi mesi di distanza dagli episodi del Maksimir, ci sarebbe stata un’altra testimonianza della rilevanza del calcio nella disgregazione della Jugoslavia. A Spalato, i padroni di casa dell’Hajduk ospitano il Partizan Belgrado, club riconducibile all’esercito e alla polizia serba, nella prima giornata dell’ultima edizione della Prva Liga. I tifosi locali invadono il campo armati di spranghe, ammainando la bandiera jugoslava e sostituendola con quella a scacchi croata.

Gli eventi sportivi si rivelano un ulteriore propellente per le guerre ormai prossime, che iniziano con l’indipendenza proclamata da Croazia e Slovenia il 25 giugno 1991 e si protraggono per tutti gli anni ’90.

Paradossalmente, la frantumazione della Jugoslavia avviene nel suo apogeo sportivo: nel calcio, la Stella Rossa vince la sua prima e unica Coppa dei Campioni[11] il 29 maggio 1991, un mese prima dell’esplosione dei conflitti, superando allo stadio San Nicola di Bari l’Olympique Marsiglia; nel basket, il 29 giugno dello stesso anno, con la guerra che ha preso il via da poche ore, la Nazionale jugoslava conquista il secondo campionato europeo consecutivo dopo quello del 1989, inframmezzati nel 1990 dal successo nel Mondiale.

E, tornando al calcio, resterà sempre un enorme “e se” sulla mancata partecipazione della Jugoslavia agli Europei del 1992 in Svezia, quando, per la squalifica inflittale dalla FIFA e dalla UEFA[12], è costretta a cedere il posto nella fase finale della manifestazione alla Danimarca, vincitrice a sorpresa della competizione continentale.

Note

[1] https://it.wikipedia.org/wiki/Prva_Liga_(Jugoslavia)[2]https://web.archive.org/web/20151117023154/http://mexico.cnn.com/deportes/2011/01/13/un-partido-que-reproduce-una-guerra-etnica

[3] https://www.ilpost.it/2020/05/13/dinamo-zagabria-stella-rossa-1990/

[4] https://it.wikipedia.org/wiki/Blocco_orientale

[5] https://it.wikipedia.org/wiki/Opposizione_Democratica_della_Slovenia

[6] https://www.hdz.hr/

[7] https://it.wikipedia.org/wiki/Ustascia

[8] Ražnatović, dopo la divisione della Jugoslavia, fu a capo di una milizia paramilitare (il nome ufficiale era Guardia Militare Serba, poi modificato in Tigri) che si macchiò di efferati crimini di guerra lungo la frontiera serbo-croata. Assassinato il 15 gennaio 2000 all’InterContinental Hotel di Belgrado, balzò agli onori della cronaca sportiva italiana poiché fu omaggiato di uno striscione (“Onore alla tigre Arkan”) dalla Curva Nord della Lazio, club in cui, ai tempi, militava Siniša Mihajlović, che non ha mai nascosto la sua forte amicizia con Arkan (https://www.ilpost.it/2010/05/30/mihajlovic-tigre-arkan-fiorentina-sofri/)

[9] http://tesi.luiss.it/25229/1/081522_PAOLUCCI_VALERIO.pdf

[10] Soprannome di Boban, il quale, dopo la Dinamo Zagabria, ha legato la sua carriera da calciatore principalmente al Milan, dove ha giocato dal 1992 al 2001 vincendo quattro scudetti e una Champions League, e alla Nazionale croata, con cui, da capitano, ha ottenuto il terzo posto al Mondiale del 1998

[11] https://it.uefa.com/uefachampionsleague/

[12] https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1992/05/29/oggi-arriva-il-no-alla-jugoslavia.html

Foto copertina: Il centrocampista della Dinamo Zagabria Boban nell’atto di sferrare un calcio a un poliziotto serbo durante gli incidenti di un Dinamo-Stella Rossa del maggio 1990. Quattrotretre